こんにちは、こびと株(kobito_kabu)です。

現在、

- 高配当株投資

- インデックス投資

の両刀で資産運用をやっています。

毎月恒例企画ということで、10月の経済ニュース・統計調査を振り返って

- この「2つの投資」にどのような影響があるのか

- じぶん達の「仕事や生活環境」=景気はどうなっているのか

重要ポイントをまとめていきます。

本記事の構成はこの通り。

- 日本の経済状況

- 海外の経済状況

- まとめ:投資のポジションについて

日本の経済状況

以下の順番で解説します。

- 株価指数の推移

- その他指数の推移

- 10月の国内トピックス

①株価指数の推移(日経平均・TOPIX・J-REIT・マザーズ)

10月31日時点の株価は、この通り。

- TOPIX:2,254pt(+20.64%)

- 日経平均株価:30,859円(+19.99%)

- REIT連動ETF:1,965円(-2.58%)

- マザーズ連動ETF:504円(-8.18%)

※端数は四捨五入。カッコ内は、いずれも「年初来」。

※J-REITとマザーズ指数については、当該指数に連動している「ETF」のデータを表示しています。そのため、実際の指数の動きとは誤差があります。

年初来の値動きをチャートで見てみると、こんな感じです。

日経平均株価やTOPIXは、一時+30%ほどとゆとりがありました。

現在は、20%前後まで下がってきています。

10月単月の動きを見ると、この通り。

- REIT連動 -1.60%

- TOPIX -2.62%

- 日経平均株価 -2.84%

- マザーズ連動 -9.48%

- 月間の下げ幅(約1000円)は今年最大

- 4ヵ月連続での下落は9年半ぶり

とはいえ、先月も見た通り、日本の上場企業の業績は決して悪くありません。

- 2023年4月~6月期の純利益:約13兆円(前期比+47.1%)

- 年間利益予想:3期連続で最高益更新見込み

- 配当金:全体の3割が前期比で増配を予定。配当総額は15兆円と過去最高見込み

(参考:朝日新聞デジタル「上場企業の4~6月期決算、純利益47%増 円安が業績押し上げ」、日経新聞「上場企業の配当、最高の15兆円 郵船など43社が上方修正」)

なんだよ儲かってるじゃん!(給料上げてください)

なお、日経平均やTOPIXのPERは15倍前後。

- 割安!という感じもないし

- バブってる!という感じもないし

まぁこんなもんでしょという感じですかね。

※日本株のPERは、過去14~16倍ぐらいが「割安でも割高でもないちょうど良い水準」とされています。

②その他指数の推移

「株価(TOPIX)」は、下落傾向にあるものの年初来では約21%のプラスと好調。

一方で、「リアル景気」の方はどうなのか?

実際のところ、景気は

- 良いのか?

- 悪いのか?

いくつか、指数をチェックしていきましょう。

- 月例経済報告

- 日銀短観

- 景気動向指数

- 景気ウォッチャー調査

- 消費者物価指数

- 実質賃金指数

- 完全失業率・求人倍率

お堅~い言葉が並んでいますが、「雰囲気」だけ掴めればオッケーです。

月例経済報告

まずは、一番大きなところから。

日本政府としての景気判断(公式見解)は、

緩やかに回復している

※細かな分野における「政府認識」はこの通り。興味のある方だけ、どうぞ。

(出典:月例経済報告 令和5年10月30日公表)

なお、政府認識のリスク要因は

- 海外の金融引き締め

- 中国経済の先行き(中国の不動産市況、かなり怪しいですね)

- 国内インフレ

など。

今月は、これに加えて「中東地域の情勢」がプラスされました。

日銀短観

次に、日銀短観について。

(出典:NHK「日銀短観 大企業製造業の景気判断 2期連続で改善 中小企業は…」)

業況判断指数(DI)は、景況感が「良い」と答えた企業の割合から「悪い」の割合を引いた値です。

※その数値がゼロより上なら景気拡大、ゼロより小さければ景気縮小

最新の結果はこの通り。

- 大企業製造業:プラス9(前回から+4ポイント。2期連続の改善↑)

- 大企業非製造業:プラス27(前回から+4ポイント。6期連続の改善↑)

伸びてる!

製造業の景況感が改善した主要因は、

- 原材料価格の上昇が一服し、製品への価格転嫁が進んでいること(企業収益アップ)

- 自動車の生産が回復していること

といった感じ。

非製造業の景況感が改善した主要因は

- 外国人観光客の増加などで、宿泊・飲食サービス業が大きく回復したこと

ですね。

非製造業の景況感は、1991年11月以来、およそ32年ぶりの高水準です。

観光地に行くと、外国人旅行者が激増してますもんね。

景気動向指数

一致指数の推移は、この通り。

(出典:景気動向指数)

現在の景気は、

- ゴリゴリ拡大しているとか

- 急激に縮小しているとか

そういう雰囲気ではありません。

景気動向指数は、

- 景気全体の現状を知ったり

- 将来の動向を予測したりするときに

使われる経済指標です。産業、金融、労働など、経済に重要かつ景気に敏感な30項目の景気指標をもとに指数が算出されています。

色々な指標をミキサーに入れてスイッチをいれると、1つの「景気動向指数」ができるというイメージです。

景気に一致して動く「一致指数」、景気に数か月先行して動く「先行指数」などがあります。

先行指数の推移は、この通り。

結局、

- 一致指数は、緩やか~に上昇…現在の景気は、ちょっとだけ拡大中

- 先行指数は、下落傾向だったが下げ止まりの兆し…数か月先の景気見通しについては慎重な見方が広がっていたが、トレンド変化か?

という感じです。

景気ウォッチャー指数

景気ウォッチャー指数の推移は、この通り。

(出典:景気ウォッチャー調査 10月10日公表)

9月は49.9ポイント(前月比-3.7ポイント)となっており、景気判断の分かれ目となる50を下回りました。

と言っても、ほとんど50みたいなもんですね。

銀座のママさんやタクシーの運転手さんが「景気は良くも悪くもなく、普通」と判断しているということです。

百貨店・スーパーマーケット・コンビニなどの小売店やレジャー業界で働く人、タクシー運転手など、景気に敏感な職種の約2000人にインタビューし、調査結果を集計・分析して発表するもの。

なお、2~3か月先の景気の先行きに関しては49.5(前月比-1.9ポイント)となり、こちらも50を下回っています。

コロナによる行動制限が解除された後、飲食・宿泊等のサービス業は急回復を見せてきました。

でも、ここでいったん「一服感アリ」という感じですかね。

消費者物価指数

こちらは、前年同月比+2.8%となりました。

(出典:日本経済新聞「消費者物価指数、9月2.8%上昇 13カ月ぶり3%下回る」)

お、インフレ、収まっていきそうじゃん!

と思った人は要注意。

政府による「電気・ガスの料金抑制策」がなければ、上昇率は3.8%だったとの試算も出ています。

物価、まだゴリゴリ上がってます。

実質賃金指数

実質賃金指数の推移は、この通り。

(出典:NHK「8月の実質賃金 去年同月比2.5%減少 17か月連続のマイナスに」)

2023年8月の実質賃金は、前年同月比‐2.5%。

基本給や残業代などをあわせた「働く人1人当たりの現金給与総額」は、平均で28万2700円。

これは去年の8月に比べて1.1%高い水準ですが、依然として物価の上昇に追いつかず、実質的な賃金は低下しました。

結局、実質賃金は17ヵ月連続でのマイナスになっています。

つまり、国民の購買力(モノを買う力)はどんどん落ちているということです。

完全失業率・求人倍率

ご覧の通り。

- 9月の完全失業率…2.6%(前回は2.7%)

- 9月の有効求人倍率…1.29倍(前回は1.29倍)

※完全失業率が2.2%ぐらいまで戻ればほぼ完全雇用=ゴール。

(出典:日本経済新聞「9月求人倍率、横ばいの1.29倍 失業率は2.6%に改善」)

完全失業率が0.1ポイント下がりました。が、先月からほぼ動きナシです。

ここまでの話をまとめると、この通り。

▼株価

日本株(TOPIX)は、年初来+約21%と好調

▼リアル景気

政府公式見解…緩やかに回復している

日銀短観…製造業・非製造業ともにプラス

景気動向指数…現在の景気は緩やか~に拡大中。先行きについても慎重な見方からトレンド変化か

景気ウォッチャー…「良くも悪くもない」感じ。一服感アリ。

消費者物価…+2.8%と高水準(政府による抑制策がなければもっと高い)

実質賃金…-2.5%と下落(17ヵ月連続マイナス)

雇用状況…失業率は若干の改善・求人倍率は先月と同率

という感じ。

日本経済の行く末は、「賃上げ」の水準にかかってる、という感じですかね。

以上が、景気の全体感です。

③10月の国内トピックス

日本株について、今月のトピックスはこれです。

- 日銀 長短金利操作を再修正

日銀 長短金利操作を再修正

日銀は、10月30日~31日の「金融政策決定会合」で、長短金利操作の再修正を決めました。

修正は、ざっくりこんな内容。

- Before:長期金利は、1%が上限

- After:長期金利は、1%超も容認

「長期金利はもっと上がってもOKかも!」という話になりました。

そもそも、長短金利操作(YCC)というのは、

でした。

けれども、今回の政策修正で、ざっくり

- 短期金利:今まで通りしっかりコントロールします!

- 長期金利:そんなにガチガチのコントロールはしません。柔軟にやります!

という話になったわけです。

さて、もともと、長短金利操作などの金融緩和を行っているのは、「物価安定の目標(=2%のインフレ)実現のため」という話でした。

日銀は、日本の物価が今後どうなっていくと考えているのか?

最新の物価見通しはこの通り。3%前後の水準です。

(出典:日本経済新聞「日銀、物価見通し上方修正 23・24年度とも2.8%に」)

ポイントは、

- 今回の会合での見通し(=緑の線)が、

- 今までの会合での見通し(=他の色の線)より

上方にあること。

つまり、「今まで考えていたより物価は高くなるかも」と、見通しを上方修正したんですね。

このあたりが、金融政策修正の背景の1つになっています。

ちなみに、「長短金利操作の再修正」が発表された前後、円安が進みました。

10月のドル円相場はこんな感じ。

(出典:Bloomberg「10月の為替介入額はゼロ円、円は対ドルで年初来安値更新も動かず」)

10月31日に、赤線が急上昇=急激な円安になっているのが分かりますね。

背景のひとつは、日本とアメリカの金利差が縮まりそうにないこと。

- 日銀の政策、大した修正じゃなかったね

→アメリカの金利と比べれば、日本の金利は低いままだね~ - 31日夜に発表されたデータによると、アメリカの雇用はイイ感じじゃん

→アメリカ経済強いね!米国金利高も続くかも!

という感じですね。

さらに、10月の為替介入実績がゼロだと判明した影響もあります。

何の話かというと…

(出典:Bloomberg「10月の為替介入額はゼロ円、円は対ドルで年初来安値更新も動かず」)

10月3日、「1ドル=150円」を超えたところで、赤線が急落=急激な円高になっていますよね。

「これは政府の為替介入じゃない!?150円超えるのは阻止する感じか!?」

と思われていたわけです。

ところがここへきて、

※いえ~いは言ってません。

という事実が明らかに。

「なーんだ。政府は為替介入しないのか。じゃあ怖くないね。」

「どんどん円を売っちゃおう!」

という人たちも出てきて、円安の一因になっている…というお話です。

この話は、実生活を直撃するだけに今後も目が離せないですね。

海外の経済状況

お次は、海外の話題です。

この4つの順番で見ていきます。

- 株価指数の推移

- ゴールド・債券ETF等の値動き

- 高配当ファンドの値動き

- 10月のトピックス

①株価指数の推移

G7(主要先進7ヵ国)の、主な株価指数の推移(年初来)はこの通り。

※グーグルファイナンスでは、チャートを5つまでしか同時比較できないので、昨年に引き続き「FTSE MIB(イタリア)」を抜いています。

2023年G7パフォーマンスマラソン、「10月中継所」通過時点の順位はこの通り。

- FTSE MIB(イタリア) +14.83%

- S&P 500(米国) +9.67%

- DAX30(ドイツ) +5.27%

- CAC 40種(フランス) +4.41%

- S&P TSX(カナダ) -2.93%

- FTSE100(イギリス) -3.08%

TOPIX(日本)は+20.64%。

我らが日本、トップを維持です。

※高配当株の指数に関しては年初来+34%。増配続きで、インカムもキャピタルも両取りできててイイ感じ。

10月単月の動きはこの通り。

みんな仲良くマイナス圏に沈みました。

S&P500種株価指数は、月間ベースでは3カ月連続の下落。

これは、2020年3月以来のことです。

なお、

- S&P500

- ナスダック総合

どちらも7月高値から10%以上下落し、「調整相場入り」しています。

②ゴールド・債券ETF等の値動き

有名なゴールドETFである、「GLD」の値動きはこの通り。

(出典:グーグルファイナンス SPDRゴールド・シェアーズ(GLD))

ゴールドの成績は、年初来で+7.62%です。

金価格は、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まってから上昇基調。

国内の金価格は、10月30日に10653円をつけ、3営業日連続で最高値を更新しています。

これは

- 戦闘前(10月6日)の9621円と比べ

- 現在は、約1割高い水準

です。

※国内の金価格は、「ドル建ての国際的な金価格」に、「為替要因」が加わって決まります。ドル建ての金価格上昇に加え、最近の円安効果も加わって、国内の金価格がフィーバーしているというワケ。

まさに、「有事の金」ですね。

お次は、債券です。

投資額に対して2%~5%ほどのインカム(利息)が欲しければ、米国債券が有望な投資候補になります。

米国の優良債券ファンドを3つチェックしてみましょう。

- AGG:ローリスク・ローリターンな債券(格付け高く、利回り低い)

- LQD:ミドルリスク・ミドルリターンな債券(格付け普通、利回り普通)

- HYG:ハイリスク・ハイリターンな債券(格付け低く、利回り高い)

米国総合債券に投資する【AGG】というファンドのチャートはこの通り。

- 年初来-5.38%

- 現在の分配金利回りは3.18%

- 投資対象の約7割は、格付けがAAA(トリプルエー)の債券です

10月は、長期金利の上昇によって、価格が下がりました。

「債券」と「金利」は、シーソーの関係にあり逆の動きをします。

参考までに、金利のチャートを見てみましょう。

こちらは「米国の長期金利(10年国債)」の推移です(10月末現在の金利は約4.93%)。

(出典:三井住友銀行「マーケット情報チャート」)

10月の長期金利は、一時5%超え。

2007年7月以来16年ぶりの高水準となりました。

お次に、米国優良社債に投資する【LQD】というファンドのチャートはこの通り。

- 年初来-6.58%

- 分配金利回りは4.26%ほど

- 投資対象の約8割は、格付けがBBB(トリプルビー)~Aの債券です

- ギャンブル性の低い「投資適格」な債券であるものの、AGGよりは安全性が低いです

こちらも、先月からさらに下落していますね。

最後は【HYG】です。

「ジャンク」「ゴミ」と言った呼ばれ方をする「投資不適格の債券」を集めた、ハイリスクな債券ファンドです。

- 年初来-1.63%

- 現在の利回りは5.99%ほど

- 投資対象のほぼすべてが、格付けCCC(トリプルシー)~BBの債券です(リスクが高いぶん、長期的なトータルリターンは大きい傾向)

こちらも、AGGやLQDと同様に値を下げました。

- (最近)価格が上昇しているものは、イイもの

- (最近)価格が下落しているものは、ゴミ

この価値観ならば、債券はまさにゴミということになりますね。

※もちろん、私は違った見方です

さて、最近毎月お馴染みの、こちらの表をご覧下さい。

(出典:X@CharlieBilell0)

これは、

- 1928年~2023年の

- 米国債(10年モノ)の

トータルリターンを示した表です。

これを見ると、1928年から2020年までの93年間で

- 3年連続でマイナスだったことはない

- 二桁マイナスだったのは、2009年の1回のみ

ということが分かります。

この点、

- 2021年はマイナス4.4%

- 2022年はマイナス17.8%

という感じで、債券にとっては歴史的な逆風が吹いていました。

今まで、「3年連続でマイナス」だったことはないし「二桁マイナス」なんてめったなことではなかったワケですから、2023年は反動で「債券の年になる!」なんて言われていたんですね。

ところがどっこい。

ふたを開けてみると、2023年も現時点ではマイナス成績です。

債券に対する期待は失望に変わり、

- 100年にわたる債券バブルが終わった

- 金利のある「正常な時代」が戻ってきた(もう、ゼロ金利・マイナス金利になんてならない)

といった声も聞かれるようになってきています。

債券に対する「悲観」が広がるなか、どう動くか?

これだけ金利が高い中で、株にフルベットするのもイマイチな話。

現状、短期債であれば、(ドルベースなら)ほとんどノーリスクで5%からのリターンをとることができます。

※実際、「だったら債券で良いじゃん」。こう思う人がいるから、株は上がりにくくなるワケです。

様々なリスクが積みあがっていく中、債券を混ぜた防御的なポートフォリオを構築しておくのも、悪くない選択肢かなと思います。

③インカム系ETFの値動き

私の愛する高配当株ETFについて。

- キャピタル(売却益)も

- インカム(分配金)も

両方狙えるポテンシャルのあるファンドたちです。

HDV、VYM、SPYDの年初来のチャートは、この通り。

分配金を無視して価格だけ見ると、順位はこの通り。

- 1位がVYM…-7.01%

- 2位がHDV…-7.85%

- 3位がSPYD…-15.42%

私の考えるインカム資産の役割は

- 長期的に元本を割ることなく

- 高利回りの配当金を安定的に出し続けてくれること

彼らの仕事は「私の生活費を出し続けること」だけ。

私が使っている楽天証券では、

- ドルの配当金を、円貨で受け取ることができるようになりました

- また、楽天銀行と連携すれば、証券口座に余っている円貨は自動で出金することができます

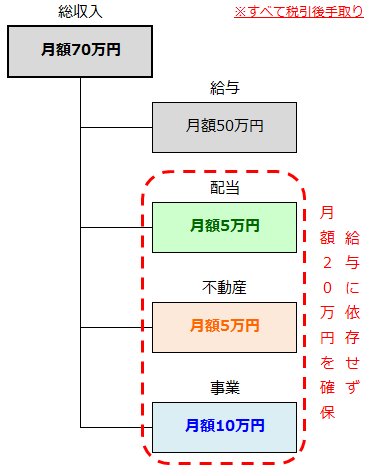

つまり、私の日常はこうなってるワケです。

- 楽天銀行に紐づいたクレカで、全ての生活費を払う

- クレカの引き落としで、楽天銀行の残高が減る

- 保有する高配当株から、楽天証券の口座に配当金が振り込まれる

- その配当金は、楽天証券から楽天銀行にすぐに自動出金される

- 楽天銀行の残高は、自動で補充され続ける=永久機関

上記の米国高配当ETFは、長期で見れば

- 増配が続いていて

- 配当金も安定的で

- 株価も伸びています

優良高配当株ほど、

- 生活設計がしやすく

- 手間暇がかからず

- 長期的にも成長が見込める

そんなアセットを、私は他に知りません。

※インデックスはインデックスで積み立てを続けていて、こちらは「総資産の成長」に貢献してくれています

価格が下がってくれたら、キャッシュフロー効率が上がるチャンスになるだけ。

生活水準向上のため、喜んで買い増しさせて頂きます。

というワケで、現在の分配金利回りはというと

- SPYD:約5.46%(過去平均は約4.5%)

- VYM:約3.40%(過去平均は約3.0%)

- HDV:約4.28%(過去平均は約3.5%)

という感じ。

過去水準と比較して、「旨味」を感じるレベルになってきました。

暴落時のような「大バーゲン!」という価格には遠いですが、決して高くはないお買い物かなと思います。

短期的には「今の円安状況」が気になりますが、長期で見るならばまぁ飲めるリスクかなと。

- 株価の成長力

- 配当金

これらが、為替ダメージを吸収してくれるからです。

④10月の海外トピックス

外国株について、今月のトピックスはこちらです。

- FOMC 金利据え置き2連続

- イスラエル・イスラム組織ハマスの武力紛争

FOMC 金利据え置き2連続

10月31日~11月1日のFOMCで、金利据え置きが決まりました。

FOMCのポイントは、ざっとこんな感じ。

- 前回9月のFOMCに引き続き、2連続での据え置き判断

- 政策金利は変わらず5.25~5.50%

- 金利はピーク付近の気配が濃厚

- 追加利上げの有無や程度は「今後のデータ次第」

前回FOMCと比べて目立った変化もなく、大きなサプライズもありませんでした。

あえて言うなら、

という発言には、ちょっとした注目が集まりましたね。

(参考:Bloomberg「パウエルFRB議長、利上げ終了の可能性を示唆-米金融市場は歓迎」)

「ドット・プロット」というのは、FOMC参加者の今後の金利の見通しを示すもの。

公表は3ヶ月毎がルールになっています。

直近は9月のもので、「年内あと1回利上げがありそう」という内容でした。

パウエル議長は、このドット・プロットについて

と言ったわけです。

要するに、「本当に年内あと1回利上げがあるかは分からんよ!」ということ。

投資家としては

と勘繰りたくなる発言でした。

利上げが終了しているとすれば、それは株価にとって、基本的には良いニュースですね。

※あくまで「基本的には」であって、「必ず」株高になるワケではありません。そのあたりが、金利と株価のややこしいところ・恐ろしいところですね。

とはいえ、米国経済には、相変わらずの課題山積み感もあります。

- インフレは、このまま緩和していくのか?

- 景気後退は、本当に大丈夫か?(逆イールドの急激な縮小は危険サイン)

- ユーロ圏はGDPマイナス成長になってるけど、その影響は?

- 政府閉鎖しかかったりとか、下院議長が3週間不在になったりとか、政治の不安定化のリスクは?

- イスラエル・ハマスの武力紛争の影響は?

- ウクライナ情勢の影響は?

といった感じですね。

今、地球上でもっともやりたくない「舵取り」の1つが、米国の金利コントロールでしょう。

だって、難しすぎるんだもの!

電流イライラ棒(死語)なみに、ちょっと舵取りを間違えただけで爆発する可能性があります。

イスラエル・イスラム組織ハマスの武力紛争

2023年10月7日、中東で武力紛争が発生しました。

当事者は、この2者。

- イスラエル

- パレスチナ自治区ガザ地区を実効支配する、イスラム組織ハマス

(出典:「停戦しない」強気のイスラエル ハマス掌握のガザ〝死者数論争〟勃発 保健当局発表に米政府「額面通りに受け取れない」)

きっかけは、イスラム組織ハマスによるイスラエルへの攻撃です。

紛争が起きて約1ヵ月ですが、戦闘はおさまるどころか激化しています。

(出典:イスラエルとハマス衝突の死者 1万人超 戦闘激化で増加懸念)

この紛争に伴う主な経済影響は、ざっくり次の通り。

- 当事者国の経済低迷(イスラエルの中央銀行は、戦闘がガザ地区に限定されるという前提で、今年の経済成長率予測を3%から2.3%に下方修正し、来年についても3.0%から2.8%に引き下げ)

- 原油価格の上昇(世界銀行は、中東情勢が一段と緊迫化すれば、最悪の場合原油価格が75%高騰するなど、世界の商品市場は未知の領域に突入するおそれがあると警告)

- インフレの再燃及び金利上昇(原油価格の高騰に伴うインフレの再燃。それを食い止めるための利上げ)

- 安全資産の上昇(ゴールドの価格は上がり、ドルなどの安全な通貨が買われる可能性)

一部の専門家は、現状、ロシア-ウクライナ間で発生している戦争よりも経済影響は小さいと見ているようです。

理由は、

- ロシアが世界有数のエネルギー大国で

- ウクライナが穀物・肥料の主要輸出国だから

ですね。

これは、イスラエルやパレスチナのポジションとは異なります。

とはいえ、武力衝突が「今後拡大していくなら話は別」です。

まとめ:投資のポジションについて

以上をまとめると、この通り。

- 日本株(日経平均株価・TOPIX)は年初来+20%前後と好調

- 企業業績の見通しは過去最高レベル

- 日本経済は緩やかに回復しつつあるも、実質賃金17ヵ月連続低下は問題。労働者は厳しい。

- 日銀が金融政策再修正。金融緩和解除へ進むか

- 米国株は直近高値から10%下落で調整相場入り

- イスラエル-ハマスの衝突でリスク高まる。ゴールドや原油価格が上昇

- FOMCは利上げを2連続で見送り。金利はこのあたりがピークか

という感じです。

個人的には、

- インデックス運用(iDeCoやつみたてNISA)は、淡々と継続

- アクティブ運用(高配当株投資)は、資金保持。目先の株価リバウンドは後追いせず、その後の下落(※)を待つ

※急落が起きても不思議ではない、という温度感でいます。

というスタンスです。

ちなみに、米国の「恐怖・強欲指数」は現在こんな感じ。

(出典:Fear & Greed Index)

- 相場がイケイケの時は「Greed(強欲)」を示し

- 相場が弱気の時は「Fear(恐怖)」を示す

そんな指数です。

今は、「Fear(恐怖)」を示していますね。

さて、今後はどうなっていくでしょうか?

様々なリスク要因が積み重なってきただけに、警戒度を高めておく必要がありますね。

それではまたっ!

※関連記事です

Follow @kobito_kabu