こんにちは、こびと株(kobito_kabu)です。

現在、

- 高配当株投資

- インデックス投資(つみたてNISAやiDeCoのみ)

の両刀で資産運用をやっています。

毎月恒例企画ということで、9月の投資トピックスについて「この2つの投資にどのような影響があるか」という観点で、まとめていきます。

本記事の構成はこの通り。

- 日本株の投資トピックス

- 外国株の投資トピックス

- まとめ:高配当株投資のポジションについて

目次

日本株の投資トピックス

日本株については、以下の順番で解説します。

- 株価指数の推移

- その他指数の推移

- 9月のトピックス

①株価指数の推移(日経平均・TOPIX・J-REIT・マザーズ)

9月30日時点の株価は、この通り。

- REIT連動ETF:2,097pt(-6.82%)

- TOPIX:1,836pt(-9.57%)

- 日経平均株価:25,937円(-11.48%)

- マザーズ連動ETF:539pt(-28.25%)

※端数は四捨五入。カッコ内は、いずれも「年初来」。

※J-REITとマザーズ指数がグーグルファイナンスから消えてしまったようなので、今月はそれらの指数に連動している「ETF」のデータを表示しています。そのため、実際の指数の動きとは誤差があります。

この4つの株価の、年初来の値動きを見てみるとこんな感じです。

9月単月の動きを見ると、この通り。

- REIT連動 -3.54%

- マザーズ連動 -3.73%

- TOPIX -5.14%

- 日経平均株価 -6.23%

株価の動きはさておき、企業のリアルな実態はどうなのか?

この通り。

- 4~6月期の全産業の経常利益は、28.3兆円で過去最高(前年同期比+17.6%)

- 製造業の設備投資額は、コロナ前を超す(新型コロナウイルス流行前である2019年度の平均と比べて5.2%増)

- 1~8月の自社株買い累計額は7兆円を超え、金融危機後の同期間としては最高額

つまり、

- 利益はガッポリ出てるし

- 設備投資にも積極的だし

- 株主還元(配当・自社株買い)も一生懸命

ということで、全体として見ると「悪くない」状態です。

それでも株価がイマイチなのは、「景気後退」を織り込んでいるからです。

日本経済研究センターによると、2022年7月の景気後退確率は84.7%。

景気後退確率の警戒シグナルは「67%」であり、過去においては

- 景気後退確率が67%を二ヶ月連続で上回った時期と

- 内閣府が「景気後退入り」を認定した時期が

ほぼ対応しています。

ちなみに、景気後退確率の過去1年間の推移はこの通り。

(出典:日本経済研究センター「7月の景気後退確率は84.7%に上昇」)

2022年5月から、80%→83.8%→84.7%と推移しており、「早期警戒シグナル」が出ています。

今、世界中で猛烈なインフレが進行しています。

- 原材料価格の高騰

- 利上げに伴う経済活動の停滞

- 金融市場の混乱…

世界経済は密接に繋がっていますから、日本も無縁ではいられません。

株価も業績も、コロナショック直後のような「急回復」は期待できないと見るべきでしょう。

だって、金融緩和ドーピングはもうできないですからね(そのせいでこうなってるワケだし)。

②その他指数の推移

この2つをチェックしておきます。

- 景気動向指数

- その他の指数(物価、失業率・求人倍率など)

最初に、①景気動向指数(先行指数)について。

7月の数値(9月28日公表)は、98.9となりました。

(出典:景気動向指数 速報からの改訂状況)

景気動向指数は、

- 景気全体の現状を知ったり

- 将来の動向を予測したりするときに

使われる経済指標です。産業、金融、労働など、経済に重要かつ景気に敏感な30項目の景気指標をもとに指数が算出されています。

色々な指標をミキサーに入れてスイッチをいれると、1つの「景気動向指数」ができるというイメージです。

景気動向指数を見る上で大切なのは、この2つ。

- この数カ月、プラストレンドか?マイナストレンドか?

- プラス幅(又はマイナス幅)はどれぐらいか?

ココ1年の推移を見てみると、この通り。

- 8月 101.6(前月比−2.4ポイント)

- 9月 99.9(前月比-1.7ポイント)

- 10月 100.6(前月比+0.7ポイント)

- 11月 102.0(前月比+1.4ポイント)

- 12月 102.9(前月比+0.9ポイント)

- 1月 101.3(前月比-1.6ポイント)

- 2月 100.2(前月比-1.1ポイント)

- 3月 100.7(前月比+0.5ポイント)

- 4月 102.3(前月比+1.6ポイント)

- 5月 100.7(前月比-1.6ポイント)

- 6月 100.3(前月比-0.4ポイント)

- 7月 98.9(前月比-1.4ポイント)←New!!

明らかに下向きのトレンドになっていますね。

景気、悪くなりそうです。

次に、②その他の指数について。

まず、消費者物価指数(9月20日発表)。

こちらは、前年同月比+2.8%となりました。

(出典:日本経済新聞「消費者物価8月2.8%上昇 30年11カ月ぶりの上昇率」)

値上げが目立つ品目は、

- 食料品(パン、麺類)…前年同月比+約15%

- 電気・ガス代…前年同月比+約20%

など。

なお、政府は、円安に伴うコストプッシュ型のインフレは「一時的」なものと見ています。

政府の目論見が外れインフレが高止まりすると、国民の生活は非常に厳しいものとなりそうです。

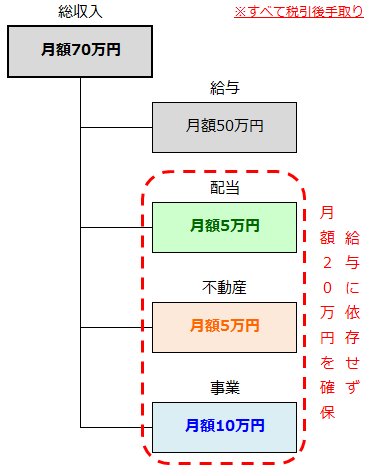

※こびと株家には外国株からの配当金があり、増配・円安のおかげで十分なキャッシュフローを得ています。

仕事一本に絞るのではなく、収入を分散させたことの強みを実感しています。やはり、何事も備えが重要です。

最後に、雇用関係(失業率、求人倍率)の指標です。

- 8月の完全失業率…2.5%(前回は2.6%)

- 8月の有効求人倍率…1.32倍(前回は1.29倍)

※完全失業率が2.2%ぐらいまで戻ればほぼ完全雇用=ゴール。

(出典:日経新聞「8月の求人倍率1.32倍、8カ月連続上昇 失業率は2.5%」)

いずれの数値も、若干改善されました。

日本における雇用環境は「悪くない」と言えそうです。

③9月の国内トピックス

日本株について、今月のトピックはこれです。

- 行き過ぎた円安?政府・日銀が円買い介入

- 岸田政権、支持率低下止まらず

行き過ぎた円安?政府・日銀が円買い介入

9月に入っても、円安が続いています。

(出典:朝日新聞DIGITAL「政府・日銀、円買い介入 円安歯止めへ24年ぶり 一時1ドル140円台に」)

というわけで、9/22に24年ぶりの「円買い・ドル売り介入」が行われました。

政府・日銀は、3兆円規模でドルを売り、円を買ったワケですね。

(出典:朝日新聞DIGITAL「政府・日銀、円買い介入 円安歯止めへ24年ぶり 一時1ドル140円台に」)

介入直前には1ドル=146円近い円安になってましたが、介入直後には一時1ドル=140円台まで円高となりました。

財務相によれば、円買い介入の理由は

とのこと。

ドルを売られた米国側は

と表明。

要するに

- ドル安誘導じゃなくて「急激な相場変動を抑える」程度なら

- 協調はしないけど

- まぁ容認

くらいのトーンですかね。

米国にとって、現状で「為替が円高ドル安に動くこと」は全く好ましくありません。

ただでさえ「インフレ」に手を焼いているのに、

- ドルが安くなれば

- 輸入品のドル表示での物価が上がる

- ますますインフレになる

という流れが予想できるからですね。

ちなみに、介入直後は1ドル=140円台まで上昇した円相場ですが、9月末現在は144円台。

(出典:Bloomberg「為替介入2.8兆円、22日は過去最大の円買いか-財務省が9月分発表」)

- 「円買い介入をきっかけに、円高の流れに!」というよりは

- 「円安に歯止めがかかったかな?」くらいの温度感

に見えますね。

そもそも、アメリカとの「協調介入」ならともかく、今回のような「単独介入」では

- 「円売り」なら、いくらでも可能だけど

- 「円買い」は、政府の保有する外貨がなくなったらおしまい

です。

なので、効果が限定的という話もありますね。

※ちなみに、日本政府・日銀がすぐに介入資金として使える外貨預金等は残り17兆円程度か、と言われています(出典:日本経済新聞「円買い介入に弾切れリスク 残り当面17兆円か、8兆円か」)

財務相は、

と、追加の為替介入も示唆していますが…

円安の要因は、様々です。

- 日米両政府の金融政策の違いから生まれる、日米金利差

- 貿易赤字の拡大(8月の貿易赤字は、過去最大の2.4兆円)

- 訪日外国人の減少(これから受け入れが再開するそうですが…)

政府が介入をチラつかせたり、実際に介入すれば円安を抑えられる…といった単純な状況ではありません。

岸田政権、支持率低下

岸田政権の支持率低下が続いています。

選挙ドットコムリサーチの電話調査によると、9月は

- 不支持:41.7%

- 支持:29.5%

と、「不支持」が支持を上回っています。

(出典:選挙ドットコム「内閣支持率下げ止まらず?岸田首相の推したいポイントと推すべきポイントのミスマッチとは?選挙ドットコムちゃんねるまとめ」)

報道各社の世論調査における、8月→9月の支持率は軒並み低下。

10ポイント超の下落も見受けられます。

(出典:読売新聞オンライン「支持率下落歯止めかからず、各社世論調査10ポイント超減も…自民幹部「菅政権末期のよう」」)

支持率低下の背景にあるのは

- 旧統一教会問題の対応

- 国葬の是非

- 物価高対策(インフレに伴う生活苦)

などです。

投資家目線では、一般に

- 長期政権は株価にプラス(短期政権は株価にマイナス)

- 減税は株価にプラス(増税は株価にマイナス)

ですが、どちらの視点でも怪しい感じになっています。

日本株は「円安」の影響で比較的堅調ですが、リスク要因はそれなりにありますね。

今の株価水準からは、「下げたら買い」のスタンスで向き合う予定です。

外国株の投資トピックス

お次は、外国株の話題です。

外国株については、この4つの順番で見ていきます。

- 株価指数の推移

- ゴールド・債券ETF等の値動き

- 高配当ファンドの値動き

- 9月のトピックス

①株価指数の推移

G7(主要先進7ヵ国)の、主な株価指数の推移(年初来)はこの通り。

※グーグルファイナンスでは、チャートを5つまでしか同時比較できないので、泣く泣く「FTSE MIB(イタリア)」を抜いています。

- FTSE100(イギリス) −8.15%

- S&P TSX(カナダ) −13.15%

- CAC 40種(フランス) −20.16%

- DAX30(ドイツ) −24.38%

- S&P 500(米国) −25.25%

- FTSE MIB(イタリア) −25.54%

TOPIX(日本)は−9.57%。

いずれも年初来でマイナス圏に沈んでいます。

日本株(2位)は、相対的に見ると健闘していると言えますが、2桁近いマイナスで「これでOK!」と喜ぶ人は少数派でしょう。

9月単月の動きを見ると、この通り。

S&P500の9月の下げ幅は、20年ぶりの大きさとのこと。

米国株は、主要3指数がすべて年初来安値になっています。

- S&P500…年初来安値 -25.25%

- NYダウ…年初来安値 -21.48%

- ナスダック総合…年初来安値 -33.20%

8月12日、S&P500は6月16日を底値とした場合の「半値戻し」を達成しました。

しかし、「半値戻しは全戻し」の相場格言は成立せず、2番底を探る展開になったということです。

また、NYダウも弱気相場入りしています(直近高値からの20%以上の下落)。

②ゴールド・債券ETF等の値動き

有名なゴールドETFである、「GLD」の値動きはこの通り。

(出典:グーグルファイナンス SPDRゴールド・シェアーズ(GLD))

2022年に入り、比較的健闘してきたゴールドですが、年初来-8.12%とマイナス圏に沈んでいます。

背景にあるのは、米国の利上げです。

金利が1%、2%と上がっていくフェーズでは

- 利息が一切もらえないゴールドより

- 利息がもらえる債券の方が

投資家に好まれるようになる、というワケです。

金利の上昇トレンドが続くなか、魅力が乏しくなっているのが現状です。

お次は、債券です。

投資額に対して2%~5%ほどのインカム(利息)が欲しければ、米国債券が有望な投資候補になります。

米国の優良債券ファンドを3つチェックしてみましょう。

- AGG:ローリスク・ローリターンな債券(格付け高く、利回り低い)

- LQD:ミドルリスク・ミドルリターンな債券(格付け普通、利回り普通)

- HYG:ハイリスク・ハイリターンな債券(格付け低く、利回り高い)

米国総合債券に投資する【AGG】というファンドのチャートはこの通り。

- 年初来−14.97%

- 現在の分配金利回りは2.14%

- 投資対象の約7割は、格付けがAAA(トリプルエー)の債券です

値下がりの理由は、金利上昇です。

「債券」と「金利」は、シーソーの関係にあり、逆の動きをします。

その証拠に、金利のチャートを見てみましょう。

こちらは「米国の長期金利(10年国債)」の推移です(現在の金利は約3.83%)。

(出典:三井住友銀行「マーケット情報チャート」)

9月28日の取引では、一時4.015%と2008年以来の高水準に達しました。

4%というと、投資目線で見てもそれなりの水準ですね。

- 米国債という、信頼性の高い(リスクの低い)債券で4%のインカムが狙えるなら

- わざわざ大きなリスクをとって株式を買う人は減るでしょう

個人的には、債券はなかなか良い価格になってきたと思います。

米国優良社債に投資する【LQD】というファンドのチャートはこの通り。

- 年初来−21.86%

- 分配金利回りは3.07%ほど

- 投資対象の約8割は、格付けがBBB(トリプルビー)~Aの債券です

- ギャンブル性の低い「投資適格」な債券であるものの、AGGよりは安全性が低いです

こちらも、金利上昇を背景に、価格推移は「総悲観」レベルになっています。

日本人投資家の場合、ドル円のレートが

- 年初 1$=約115円

- 現在 1$=約145円

という感じなので、ざっくり26%ほどの為替差益が出ているはずです。

米国人にとっては債券は「阿鼻叫喚」の状況だと思いますが、日本人はプラスの人も少なくないかなと。

良くも悪くも、為替リスクの大きさを感じざるにはいられません。

最後は【HYG】です。

「ジャンク」「ゴミ」と言った呼ばれ方をする「投資不適格の債券」を集めた、ハイリスクな債券ファンドです。

- 年初来−17.91%

- 現在の利回りは5.16%ほど

- 投資対象のほぼすべてが、格付けCCC(トリプルシー)~BBの債券です(リスクが高いぶん、長期的なトータルリターンは大きい傾向)

こちらも、AGGやLQDと同様に、長期金利の上昇を受けて価格は下落しています。

ハイイールド債の金利は上昇し続けており、ちょっと危険な感じがしますね。

ハイイールド債は、不景気になるとデフォルト(債務不履行)が増えリターンが悪化します。

高金利につられて投資すると痛い目に合うので、注意が必要です。

まとめると、

- AGG(総合債券)…−14.97%

- LQD(優良社債)…−21.86%

- HYG(ジャンク債)…−17.91%

いずれも年初来で大きなマイナスリターンです。

※総合債券は、この水準で年末を迎えれば、データをさかのぼれる1976年以降で最悪の年になります。

ブラックロックのグローバル債券部門最高投資責任者(CIO)のリック・リーダー氏は、こう語ります。

債券と株式市場が同時にこれほど下落するのは、この50年見たことがない。

これほど顧客と話したことは今までない。みんな、これがいつ終わるのか知りたがっている。

(出典:ウォールストリートジャーナル「逃げ場失う投資家、数少ない安息場所はどこに?」)※赤字は筆者

為替の問題があるので迂闊には買えないですが、債券動向は「緊張感をもって注視」し続けたいと思います。

③インカム系ETFの値動き

私の愛する高配当株ETFについて。

- キャピタル(売却益)も

- インカム(分配金)も

両方狙えるポテンシャルのあるファンドたちです。

HDV、VYM、SPYDの年初来のチャートは、この通り。

分配金を無視して価格だけ見ると

- 1位がHDV…-9.78%

- 2位がVYM…−15.77%

- 3位がSPYD…−16.32%

という順位になりました。

いずれのファンドも9月単月だけで-約10%となっており、

という感じ。

S&P500(-9.61%)と同じように下落してしまいました。

高配当株は、これまで比較的健闘してきましたが、ちょっと折れちゃいましたね。

現在の利回りはというと

- SPYD:約4.37%(過去平均は約4.1%)

- VYM:約3.29%(過去平均は約3.1%)

- HDV:約3.90%(過去平均は約3.4%)

という状況。

ご覧の通り、先ほど解説した「債券系のETF」と大差ない状況です。

- 米国債で4%の利回りがとれるなら

- あえてリスクをとって高配当株を買う必要はない

こう考える投資家が増えるのは当然のことです。

ちなみに、個人的には「ボチボチ買い始めても良いかな」ぐらいの肌感です。

- このクオリティの会社を集めたファンドで(組入銘柄例:J&J、コカ・コーラ、シスコシステムズ、メルク等)

- これぐらいの利回りが狙えるなら(長期的に見れば増配もしそう)

- 長期で見れば、お金を失うことにはならさそうよね

そう思えるからです。

私は、基本的には債券の4%より高配当株の4%の方を好みます。

それは、

- 私自身のリスク許容度に余裕がある(ここから-20%になっても余裕。-30%はため息。-40%で深いため息。-50%では、声出して泣いた後、宇宙の誕生について妄想することで精神的ダメージを軽減。)

- 高配当株は、債券と異なり「キャピタル」も「インカム」も増える可能性がある

からですね。

為替(円安)が気にならないと言えばウソになりますが、株式は成長力が高いので長期で見ればまぁいいかなと。

④9月の海外トピックス

最後に、外国株のトピックスです。

この2つを順番に見ていきます。

- CPIショックからの、年初来安値更新

- 英ポンド急落、トリプル安の「イギリス売り」

CPIショックからの、年初来安値更新

9月13日、アメリカの8月CPI(消費者物価指数)が発表されました。

結果は、この通り。

- CPI:8.3%(市場予想8.1%)

- コアCPI:6.3%(市場予想6.1%)

※コアCPIは、変動の激しい「食品」や「エネルギー」を除いた物価指数

いずれも市場予想を上回ったうえ、コアCPIは7月の5.9%を0.4ポイントも上回り

ということで、NYダウをはじめとする米国株の主要株価指数は軒並み急落。

(出典:ブルームバーグ)

きっちり、今年最大の下げ幅を記録しました。

13日の米株市場でダウ工業株30種平均は前日比1276ドル(3.9%)安の3万1104ドルで終え、今年最大の下げ幅を記録した。

朝方発表の8月の消費者物価指数(CPI)の伸びが市場予想を上回ったことで金融引き締めへの警戒が広がり、リスク資産の売りが広がった。

(出典:日経新聞「CPIショック再び 守り強める投資家(NY特急便)」)※赤字は筆者

CPIショックをきっかけに、9月はそのままダラダラと下げ、6月の底値を割る展開に。

米国株にとって、大きな節目になりましたね。

さて、重要な質疑を整理しておきましょう。

- 疑問:なぜ、インフレが止まらないと、株価が下がるのか?

- 答え:政府が、インフレをおさえるために、金利を上げるから

一般に、金利の上昇は株価にマイナスです。

CPIが発表された後株価が急落したのは、まさにこの「利上げ」を織り込んだからです。

実際、この高インフレ率を受けて、アメリカのお偉いさんたちは「ハイペースの利上げ」を決定しています。

9月21日、FOMC(米連邦公開市場委員会)は事前の市場予想通り、0.75%の3倍速利上げを決定し、政策金利であるFF(フェデラルファンド)金利の誘導レンジは3.00%~3.25%に引き上げられた。

0.75%の利上げは3回目となったが、今回が終わりではないこと、さらに2023年も利上げを続ける姿勢が示されたことが、9月FOMCの最大のサプライズであった。

(出典:DIAMOND online「9月に3回目の0.75%利上げ 23年も利上げ継続へ」)※赤字は筆者

今後の「利上げの見通し」は、次のようになっています。

https://twitter.com/goto_finance/status/1575842828902465537?s=20&t=8ulFX8StDkqJmYJ5H2RSww

政策金利は、2022年末時点で4.5%程度となることが見込まれています。

政府の利上げは、「インフレ=経済の過熱状態」を冷ますために行うものです。

金利が上がれば、

- 新たな借金による消費&投資はしづらくなり

- すでに借金している個人&企業は、利払いが増えます

要するに、「実態経済に負のダメージが出る=不景気になりかねない」ということです。

しかし、

「インフレが進むぐらいなら、景気後退になることを容認したほうがマシだ」

これが、FRB(米国の中央銀行)のスタンスです。

この10年、米国株は「この世の春」を謳歌していました。

しかし、これから先はちょっと雰囲気が変わりそうですね。

個人的には、低迷する期間が長くなれば長くなるほど「安く買える期間が長くなって嬉しい」という感覚です。

- ”底値”をドンピシャで掴むのは無理なので

- 優良な企業をソコソコの値段で買えるなら

ぼちぼち買っていこうと思っています。

英ポンド急落、トリプル安の「イギリス売り」

イギリスの通貨、ポンドが急落しています。

(出典:㈱第一生命経済研究所「ポンド危機:市場からの警告、日本への教訓 ~日本と英国の共通点と相違点~」)

一時、1ポンド=1.0327ドルという、37年ぶりの安値水準を記録。

対ドルで5%近く下落しました。

引き金になったのは、9月23日に発表された経済政策。

内容は、主に

- 所得税減税、富裕層の最高税率の引き下げ

- 法人税増税の計画を凍結

- 電気ガス料金の引き上げ計画の停止

- 国民保険料の引き上げを停止

(出典:㈱第一生命経済研究所「ポンド危機:市場からの警告、日本への教訓 ~日本と英国の共通点と相違点~」)

といった感じ。

ざっくり言えば、大減税ですね。

これに対して

- この夏、イギリスは前年比10%前後のインフレだったよね?

- そんなに減税したら、ますますインフレになるのでは!?

- っていうかその減税、財源は!?国債増発しまくりはマズくない!?

ということで不安が高まり、イギリスは

- 通貨安

- 株式安

- 国債安

のトリプル安状態に至りました。

これを受けて、9月28日、イギリス中央銀行は緊急の国債購入を発表。

(出典:日本経済新聞「英中銀の国債購入、「年金危機」を回避 売り連鎖阻止」)

「無制限の購入」という強気の姿勢もあってか、英国債の利回りは若干落ち着きを取り戻したようにも見えます。

まとめ:高配当株投資のポジションについて

以上をまとめると、この通り。

- 9月の日本株は、軒並みマイナス

- 企業業績や雇用環境は悪くないが、景気後退の影がちらほら

- 止まらない円安に、政府・日銀がついに円買い介入

- 岸田政権、支持率低下止まらず

- アメリカではCPIショックからの年初来安値更新

- イギリスでは大減税発表からのトリプル安で金融市場が混乱

- ゴールドは米利上げの影響で相変わらず下がり気味、債券相場も50年来の下落か

- 高配当株もS&P500と同水準前後の下落。円安が気になりつつも、値ごろ感も

という感じです。

VIX(恐怖指数)などを見るに、相場の雰囲気は「悲観的」と言えます。

(出典:ブルームバーグ)

※VIX(恐怖指数):一般的に、数値が高いほど投資家が先行きに対して不安を感じているとされる。投資家心理が不安定になればなるほど、株価の変動幅が大きくなる。

30だと、ソコソコ高めです(コロナショックの時は80オーバー)。

Fear&Greed Indexも「EXTERME FEAR(強い恐怖)」を指していますね。

- 相場がイケイケの時は「Greed(強欲)」を示し

- 相場が弱気の時は「Fear(恐怖)」を示す

そんな指数です。

(出典:Fear & Greed Index)

ちなみにこの指数、コロナショックの時は「1」でした(笑)

まさに「絶望」レベルですね。

アクティブに動く投資家にとっては、こういう時にどれだけ買い付け余力を残しているかが重要です。

インデックス投資の目線では、相場が悲観的だろうが楽観的だろうが、淡々と「いつも通り」を繰り返すのみです。

個人的には、

- インデックス運用(iDeCoやつみたてNISA)は、淡々と継続

- アクティブ運用(高配当株投資)は、日本株については「割安」なものがあればピンポイントで買う。米国株も、業績動向を眺めつつ長期目線で少~しずつ買い始める

というスタンスです。

- 現金のままにしておくと、インフレでやられる

- 債券を買うと、金利上昇で価格が下落する

- 株を買うと、下落相場に巻き込まれる可能性がある

- コモディティは、意外と価格変動が大きく短期の守りには向いていない…

どのように資産を守り、そして増やしていくか、難しいフェーズです。

日本株・米国株のいずれについても

「ここから、さらに20%下げるような”デカい下げ相場”になっても淡々と買い進められる」

それぐらいの温度感で、緩く買い進めるつもりです。

「底値を確認してからの買い」は、「言うは易く行うは難し」。

下げを承知で、雰囲気が悪いうちから仕込めるものは仕込んでいきたいと思います。

それではまたっ!

※関連記事です

Follow @kobito_kabu