こんにちは、こびと株(@kobito_kabu)です。

アメリカで出版されている著名なマネー本によると

- 投資アドバイザーの質は、蓄財に多大な直接的インパクトを与える

- 知恵と時間とエネルギーをかければかけるほど、よい投資アドバイザーに出会う確率は高くなる

と言われています(出典:となりの億万長者)。

現在、こびと株.comではこの本のアドバイスにしたがって、投資アドバイザーを探しております。一連のシリーズとなっております。

自分たちに合ったアドバイザーを探すための参考情報として、FPの独立・開業の現状について調べてみました。

目次

FPとして独立・開業の現状

FPとして独立している人の割合

FPは「企業系FP」と「独立系FP」に大別されます。

- 企業系FP:銀行や保険会社、証券会社などの金融機関や不動産会社などの民間企業に所属して活動するFP

- 独立系FP:FP会社に所属したり自分でFP会社を運営しているFP

独立系FPは1割にも満たないのが現状です。

(出典:日本FP協会)

基本的に企業系FPは、金融商品や保険商品を売るための「営業さん」なので、中立的な立場からのファイナンシャルプランニングはあまり期待できないですね。

独立系FPは全体の7%しかいませんから、雇われFPではなく、自身で独立開業されているFPはさらに少ないということになります。

本当に頼りにできるFPを探すのは至難の業ですね。

独立系FPの平均年収

ネット上ではデータが見つけられなかったので、少し古いデータになりますが書籍から引用します。

日本FP協会が2011年に行った「ファイナンシャル・プランナー業務報告」の調査結果を見ると、独立系FPとして生計を立てている人がいかに少ないか分かります。企業に属していない、いわゆる「独立系FP」の平均年収は305.3万円。さらに、業務経験年数が3年未満になると平均年収は142.2万円まで下がります。

(出典:年収1億円を実現するFP独立・開業読本)

FPが独立して生計を成り立たせることは非常に難しいことが分かりますね。

転職サイトのDODAによると、サラリーマンの平均年収(2016年)は442万円ということです。つまり、独立系FPの年収は、平均的なサラリーマンの年収より140万円も低いことになります。

企業系FPではなく、独立系FPから中立的な立場でファイナンシャル・プランニング、投資アドバイスをお願いしたいところですが、このような経済状況のFPからアドバイスを受けたいからというと実に微妙なところです。

自分より収入も資産も少ないFPから、お金を払ってアドバイスを受けるというのは心理的にはハードルがありますね。

業界の著名FP

書籍出版や雑誌への寄稿、頻繁に講演会を行って居たり、AllAboutで家計相談を受けていたりと、「お金に関する話題」で露出の多い独立系FPの方はこんな感じでしょうか。

特にFPの業界に詳しくない私ですら知っている面々なので、業界ではかなり有名な方々なのではないでしょうか。

個別のファイナンシャル・プランニングでは有名にはなれませんから、やはりFPとして有名になっている方は出版や講演会などで活躍されている方になりますね。

個人顧客ではなく、法人相手のビジネスモデルで稼いでいるFPについては、ちょっと探しようがない感じです。FP独立・開業系の本を読むと、どの本を見ても「FPで稼ぎたいなら法人を狙え」と書いてあります。

「儲けるためにFPをやっている」人には、個人的に相談したいとは思えないので、これまた難しいところですね。稼いでないFPは実績面からいまいち信用できないし、ボロ儲けしているFPは顧客利益を最優先しているように感じられないし、ジレンマです。

独立系FPとして成功するために必要な5つの方針

「独立系FPとして成功するために必要なこと」として何冊かの書籍に書かれていたポイントをまとめてみます。

①ライフプランニングの相談料だけで食べようとしないこと

どの本にも書かれていたのはこれですね。ライフ・プランニングでは稼げないということです。

これが何を意味しているかというと、個人コンサルティングではなく「金融商品を売って手数料で稼げ」ということです。結局、コミッション収入が一番の稼ぎ頭なのです。

保険商品等の販売で稼ごうとするのは、「FP本人の生計を立てる」という観点からはどうしようもないことなのかもしれません。

②複数の商品について専門的な知識を有すること

本によっては、ワンルームマンションの仲介などを推奨しているものもありました。なぜかというと、1件あたりの手数料が大きいからです。保険商品に限らず、不動産にまで手を広げて仲介手数料を稼げということです。

中には、ヘッジファンドやタックスヘイブンを活用した節税スキームの提案など、リスクやコストが高そうなものの提案を推奨しているものもありました。

保険商品以外の金融商品について知識を蓄えて、顧客に販売することでコミッション収入を得ようということですね。収入を分散させるための当然の方針ということです。

③法人顧客を開拓すること

個人よりも、法人を狙いましょう。なぜなら、法人の方が金払いが良いからです。

家計相談に来るような個人は、お金に余裕がないところが多いです。なので、ライフ・プランニングの料金で稼げないだけではなく、金融商品の仲介でも稼げない可能性が高いのです。

個人を狙うよりも、法人と顧問契約を結び、その法人の従業員に対してマネー教育を行ったり個別相談を受けたりする方が安定性も収益も高いということですね。

④富裕層を相手にすること

こちらも、個人より法人を狙えというのと同じ理由です。結局、金払いが良い顧客を選べということです。富裕層の相続案件はとても収益性が高いですし、個人を狙うよりもはるかに儲けられます。当然、1件あたりの取引金額が大きいので、金融商品販売の手数料もより大きな金額になります。

経済的に困窮せず、お金に困らない独立系FPになりたいのであれば、富裕層を開拓するのは必須なのかもしれません。

⑤複数ライセンスを取得して差別化を図ること

FPには独占業務がないため、専門性を発揮するには複数の資格が必要になります。税理士、社会保険労務士、司法書士、中小企業診断士、証券外務員、保険募集人…挙げだすとキリがないですね。

士業との横の繋がりがあると、色々な案件をさばくことができます。一方で、案件を横流ししてしまうと自分の利益にはならないので、結局自分のところでワンストップで処理できるのが一番収益性が高いのです。

複数ライセンスによって、受託できる案件の可能性を広げておくというのも重要な戦略のようですね。

家計のホームドクターというイメージからはかけ離れた「経済的に成功している独立系FP」

以上見てきた通り、独立系FPとして経済的に成功している人は

- ファイナンシャル・プランニング(家計相談)をメインとしておらず

- 様々な金融商品等の手数料をメインとして

- 法人や富裕層を相手に商売をしている

ようですね。

書籍出版や講演で稼いでいるFPも、家計のホームドクターというには少し遠い印象です。

家計というのは、家族構成や職業の他、本人の生き方なども反映されている非常に個別性の高いものです。書籍や講演会というのは、多数の人に向けて一般化された内容を記す(話す)ものなので、個別相談の趣旨にはそぐわないですね。

結局、日本には

- 町医者

- かかりつけ医

のようなポジションで、一般家庭の家計の面倒を見てくれる専門家というのはほとんど存在していないのかもしれません。

- 相談にくる人はお金に困っている

- お金に困っている人から、相談料として多額の報酬を受け取ることは難しい

このジレンマを解決する手立ては、私には思いつきません。

まとめ

FP(ファイナンシャルプランナー)として独立・開業して成功している人達について調べてみると、「町医者」「かかりつけ医」というイメージからはかけ離れた存在であることが分かりました。

日本FP協会のHPを見ると、FPは「家計のホームドクター」というような表現がされていますが、9割は企業系FP(つまり、金融商品の営業)や、主婦や学生など自己啓発目的でFP資格を勉強した層です。そして、残る1割の独立系FPは法人や富裕層相手に稼いでいるFPです。

このような実態を考慮すると、私たちが求めるFP像に当てはまるアドバイザーを探すのは至難の業のようですね。

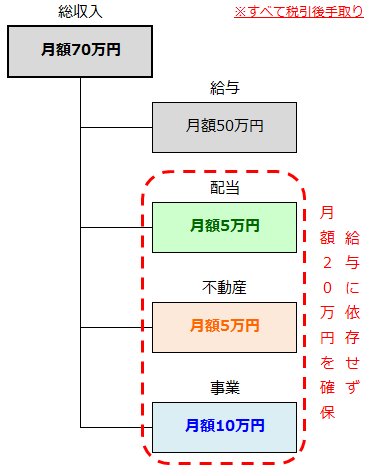

- 経済的に成功していて(※FPとして儲けている必要は全くない)

- 真剣に一般人を相手にしていて

- 商品販売ではなく、コンサルティングがメイン

とはいえ、全く存在していないというわけでもないですし、「となりの億万長者」に書かれていたようにアドバイザー探しには労力がかかるものなので、諦めずに探し続けたいと思います。

それではまたっ!