※この記事にはマイナビのプロモーションを含みます

どの会社でもよく見かける光景ですね。

「残業する人」と「残業しない人」は、お互いになかなか分かりあえません。

それはいったいなぜでしょうか?そして、国や会社が主導する「働き方改革」がなかなか進まないのはなぜでしょうか?

この記事では

- 分かり合えない2つの理由

- 「働き方改革」は個人でやるしかない!

という2つのことを解説したいと思います。

目次

残業する人の3パターン

そもそも、一口に「残業する人」と言っても様々なパターンがあります。

- 職場の問題だったり

- 個人の能力の問題だったり

- 目的の為だったり

その詳細は多種多様です。詳しく見ていきます。

残業せざるをえない(職場のせい)

まず、残業せざるをえないという状況です。

個人の好む・好まざるにかかわらず、残業からは絶対に逃げられないというパターンです。

他にも、介護や飲食などブラックと呼ばれることが多い業界では(全部が全部そうというわけではありません)、個人のスキルにかかわらず残業が常態化しています。

これは会社のビジネスモデルの問題で、誰にどういわれようと個人でどうこうできる問題ではありません。

残業せざるをえない(個人の能力不足)

個人的なスキル不足で、残業せざるを得なくなっている人もいます。

これは、個人の問題とも組織の問題とも言えます。

本人のやる気・スキルが足りてないという意味では、個人的な努力で改善が可能です。

一方で、会社サイドとしては適材適所の人材配置が出来ていないのかもしれません。

ただ、どんな人でも最初から習熟度が高いわけではないですし、会社としても将来のキャリアパスなどを考えて配置しているわけですから、まずは自己責任と考えた方が前向きですね。

残業したい(生活費欲しい、仕事が好き、評価されて出世したい)

なかには、こういう人達もいます。

いわゆる生活残業というやつですね。

日本企業の大半は「成果」ではなく「年齢と役職」に対してお金を払いますから、一定数このような人達が出てくるのは避けられないのかもしれません。

一方で、こういうエネルギッシュな人達もいます。

彼らは、残業代が欲しいなんてことはあまり考えていません。

ただ目の前のことに没頭していたり、もう少し先を見据えて行動しているだけです。

一口に「残業する人」と言っても、色々な人がいる!

- 残業せざるをえない人(職場のせい)

- 残業せざるをえない人(個人の能力不足)

- 残業したい人(お金、熱意、出世)

残業しない人の3パターン

一方で、残業しない人にも様々なパターンがあります。

- 残業したくてもできない場合

- 残業する必要性が無い場合

- 残業したいと思っていない場合

などこちらも様々です。

残業したくてもできない

まずは「したくてもできない」という人。

国や会社の推進する働き方改革で、帰宅時間だけはキッチリ管理されるようになってしまった人達です。

彼らが悩む理由は、仕事量そのものが減っていないことです。

したくでもできない人は

- 結果的にサービス残業を強いられたり

- 周囲からは「いいご身分だよな」と言われたり

どこにこの不満をぶつければいいんだ?という状況で悩んでいる人が多い印象ですね。

残業する必要性がない

残業する必要性がない人もいます。

そもそも職場の労務管理が完璧で、人員と業務量のバランスが取れているという状態です。

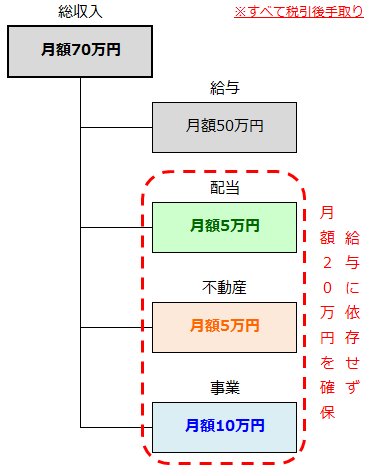

そのほかに、個人的な理由で残業する必要性がない人もいます。

経済的な不満がない人は、残業代・出世による昇給などの金銭面があまり大きなモチベーションになりません。

自己実現とか社会貢献とか、もっと別な理由で働いています。

他にも、「残業する必要性がない」人はたくさんいます。

典型的なのは夫婦正社員共働きのカップルです。

残業なんかしなくても、出世なんかしなくても世帯年収が1000万円を超えているので、経済的にはもう十分というわけです。

残業したいと思っていない

必要性はあるけれど、気持ちがついていかない人達もいます。

ちなみに、こびと株メンバーはこういう考え方です。

弊社の残業水準で働くと、おおむね年収が100万円~150万円ほどアップします。

資産形成期の私たちにとってこの金額はとても大きくて、正直言って喉から手が出るほど欲しい金額です。

ただ、

- 時間のある限り、膨張し続ける業務

- 会社人間になることで、狭まる将来の可能性

一口に「残業しない人」と言っても、色々な人がいる!

- 残業したくてもできない人

- 残業する必要性がない人

- 残業したいと思ってない人

残業する人と残業しない人の議論が噛み合わない2つの理由

結局、対立しがちな「残業する人」と「残業しない人」は、こういう理由で議論がかみ合いません。

理由①:主語が大きいから

見てきたように、

- 残業する人

- 残業しない人

と一口に言っても、その背景・事情は様々です。

これをひとくくりに語ることはほとんど不可能です。

主語が大きいというのはこういうことです。

- 日本人は、~だよね

- 中国人って、~な感じ!

ほんとにそんなに簡単に語れる!?って思いますよね。

同じように

- 残業するヤツは、仕事のできないヤツ

- 残業しないヤツは、やる気がない

こういう議論は、あまり刺さらないのです。個人によって事情が全然違うからです。

むしろ、軽々しくこういうことを口にすると、かえって反感を買います。

理由②:議論を決着させられる立場にいないから

もう1つの理由は、そもそもこの議論を決着されられる立場にいないからです。

ジャッジが不在なのです。だから結論が出ません。

労務環境というのは、組織の問題です。従業員同士で議論していても答えは出ません。

- 残業する人は仕事ができないのか?

- 残業する人は評価されるのか?

- 残業する人は偉いのか?

- 残業しない人は出世できないのか?

- 残業しない人は生産性が高いのか?

この質問に答えを出す立場にあるのは、評価権限をもつ上司であり、もっと言えば組織マネジメントをする立場にある経営陣です。

「しっかりと旗を振って方向性を指し示し、リーダーシップをとって欲しい」というのが部下たちの本音でしょうね。

国や会社だけには任せておけない!働き方改革は自分でやろう

マネジメントがしっかりと機能している会社なら

- 残業を評価する会社なのか

- 残業を評価しない会社なのか

どちらかすぐに分かるでしょう。

こういう会社では、「残業する人」と「残業しない人」の不毛な争いも起きません。

価値基準が明確だからです。

あなたが仕事大好き人間で、いくらでも時間の許す限り働いていたいなら、モーレツな働きぶりを評価する会社に居れば良いと思います。

一方で、ワークライフバランスを重視していて「残業なんかしたくない!」という人は、そういう会社に籍を置けば良いのです。

問題は、どういう立場なのかよく分からない会社が多いということです。

- 残業を抑制したいのか

- たくさん働いて欲しいのか

- 成果で評価するのか

- 労働時間の長さを評価するのか

とにかくハッキリしないのです。

上司によって考え方が違っていたり、部署によって考え方が違っていたりします。

ではどうすればいいのでしょうか?

働き方改革は自分個人でやるしかありません。

国や会社に任せているうちに、苦しみながら定年になってしまうからです。

私は、2016年から残業をやめました。

評価されてるのか評価されていないのかイマイチよく分かりませんが、私はワークライフバランス重視派です。

もし、成果を出していても、残業しないと怒られるようなら、転職を考えます。

これだけ人材の流動性が活発になっている時代です。昔聞かれた「35歳転職限界説」なんてものも、今ではほとんど聞かれなくなりました。

若い人たちの転職も活発で、20代で3社4社と経験している人も少なくありません。理想の働き方は、自分で探す時代というわけです。

自分の会社には期待できない!!と思っているのなら、その直感はおそらく正しいです。

こういう状況で個人にできる一番てっとり早い働き方改革は、転職して職場を変えることです。

狭い世界で過ごしていると気が付きませんが、ホワイト企業はたくさんあります。

- モヤモヤとした不毛な時間を過ごしている暇があったら

- 残業する人/残業しない人に不満を漏らしている時間があったら

新しい職場を探した方がよっぽど建設的です。

- 平均的な年収

- 有給フル消化可能

- 完全週休2日

- 月間残業20時間以下

このぐらいの条件なら探せばいくらでもあります。何社か経験しても肌に合わないなら、フリーになるという選択肢もありますしね。

探し方としては、その道のプロに聞くのが一番手っ取り早いです。

優秀な転職エージェントなら、企業の細かな現実をバッチリ把握していますので、一度相談してみるとよいでしょう。具体的には、

- 20代:マイナビAGENT

- 30代以降:JACリクルートメント

がオススメです。十分な参考情報を提供してくれるはずです。

とにかく、人に期待するより、自分の信念にあうように行動するのが一番です。

それではまたっ!

※関連記事です。

Follow @kobito_kabu